예견된 ‘저출산 쇼크’ 안팎

올 10월 혼인 누적 역대 최저최하 소득층 1분위 산모 급감

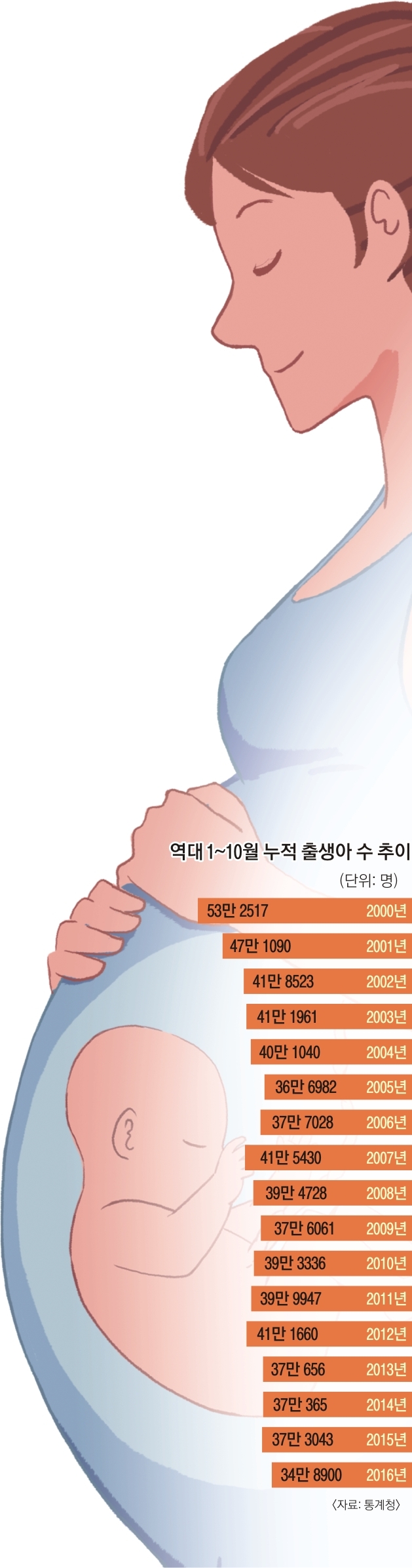

출생아 수 반등 가능성 희박

향후 인구 전망 수정도 불가피

22일 통계청에 따르면 2014년 혼인 건수는 전년 대비 5.4% 줄었다. 지난해는 0.9%가 더 감소했다. 통계청 관계자는 “2014년 혼인 건수가 크게 줄어 지난해에는 기저효과가 발생했음에도 불구하고 감소세가 이어졌다”면서 “올해도 결혼하는 사람들이 줄어들고 있다”고 말했다.

실제 지난 10월까지의 누적 혼인 건수 22만 7900건은 지난해 같은 기간보다 6.4% 적은 역대 최저치다. 이렇게 결혼하는 사람들이 줄어들면 앞으로 저출산 추세는 더욱 심화될 수밖에 없다. 통계청은 2015~2065년 장래인구추계에서 출생아가 계속 줄어들면서 2029년에는 사망자(28만명)가 출생아 수(26만명)보다 더 많아져 인구 자연 감소가 시작되고 3년 뒤인 2032년에는 총인구가 줄어드는 ‘인구 절벽’ 현상이 발생할 것으로 예상했다.

하지만 이는 올해와 내년 출생아 수가 41만 3000명을 기록하고 2020년까지 매년 40만명대를 유지한 뒤 2021년부터 반등하는 것을 전제로 하고 있다. 따라서 혼인 기피 현상이 심화될 경우에는 인구의 자연 감소와 총인구 감소 시기가 앞당겨진다. 통계청은 혼인 기피 현상이 심해져 출생아 수가 반등하지 않는 최악의 경우에 총인구가 줄어드는 인구 절벽이 2024년 발생할 것으로 보고 있다. 무려 8년이나 앞당겨지는 것이다.

이처럼 출산과 혼인을 꺼리는 것은 경제적 요인 때문인 것으로 분석된다.

국민건강보험공단의 조사에 따르면 우리나라 전체 가구를 소득에 따라 5분위로 나눴을 때 2006년에는 3분위(26.2%)를 중심으로 산모가 골고루 분포했지만 지난해에는 4분위 산모가 33.8%로 가장 많았고 그다음이 3분위(26.0%), 5분위(17.2%), 2분위(13.0%) 순이었다. 최하 소득층인 1분위 산모의 비중은 14.4%에서 9.4%로 줄었다. 또 노동사회연구소에 따르면 임금 하위 10%에 속한 20~30대 남성의 결혼 비율은 6.9%에 불과한 반면 임금 상위 10%는 82.5%였다.

결국 결혼을 하지 않거나 늦추는 이유, 결혼을 해도 아이를 낳지 않는 이유가 청년층의 취업난과 저임금 등 경제적 요인에 있다는 것이다.

이와 함께 결혼과 출산에 대해 과거와 다른 인식을 갖게 된 점도 원인으로 지목된다. 통계청의 ‘2016 사회조사통계’에 따르면 전체 인구 중 51.9%만이 ‘결혼은 해야 한다’고 응답했다. 2010년 64.7%, 2012년 62.7%, 2014년 56.8%로 점차 줄어드는 추세다. 성별로는 여성(47.5%)이 남성(56.3%)보다 결혼에 부정적이었는데 이는 결혼과 출산으로 인한 육아 부담이 상대적으로 여성들에게 더 몰리기 때문인 것으로 풀이된다.

세종 장형우 기자 zangzak@seoul.co.kr

세종 오달란 기자 dallan@seoul.co.kr

2016-12-23 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지