н•ңВ·мқј н•ҙмҷёл¬ёнҷ”мӣҗ к·ңлӘЁм°Ё нҷ•м—° 16кіі нҳ„м§Җм–ҙ н•ңкөӯлҸ„м„ң 10%лҝҗ

н—қк°ҖлҰ¬ л¶ҖлӢӨнҺҳмҠӨнҠё мӢңлӮҙм—җ мң„м№ҳн•ң мқјліё л¬ёнҷ”мӣҗмқҖ нҸүмқјмқҙлқј к·ёлҹ°м§Җ м§Ғмӣҗл“Өмқ„ л№јкі лҠ” н•ңм Ғн–ҲлӢӨ. кіөк°„мқҙ к·ёлҰ¬ л„“м§ҖлҠ” м•Ҡм•ҳм§Җл§Ң мқјліё кҙҖл Ё мұ…мқ„ мқҪмқ„ мҲҳ мһҲлҸ„лЎқ лҸ„м„ңкҙҖмІҳлҹј кҫёл©° лҶ“м•ҳлӢӨ. мұ…кҪӮмқҙм—җлҠ” мқјліё м–ём–ҙмҷҖ м—ӯмӮ¬лҘј 비лЎҜн•ҙ к°Ғмў… л§Ңнҷ”мұ…л“Өмқҙ л№јкіЎн–ҲлӢӨ. к·ёмӨ‘м—җм„ңлҸ„ нҠ№нһҲ лҲҲкёёмқ„ лҒҲ кІғмқҖ мұ…кҪӮмқҙ н•ңмӘҪмқ„ к°Җл“қ л©”мҡ°кі мһҲлҠ” н—қк°ҖлҰ¬м–ҙлЎң лҸј мһҲлҠ” мұ…л“ӨмқҙлқјлҠ” м җмқҙм—ҲлӢӨ.

н—қк°ҖлҰ¬мқё м§Ғмӣҗм—җкІҢ н—қк°ҖлҰ¬м–ҙлЎң лҗң мқјліё кҙҖл Ё мұ…мқҙ м–јл§ҲлӮҳ лҗҳлҠ”м§Җ л¬јм–ҙлҙӨлӢӨ. вҖң200к¶Ңмқҙ л„ҳлҠ”лӢӨ.вҖқлқјлҠ” лҢҖлӢөмқҙ лҸҢм•„мҷ”лӢӨ. н—қк°ҖлҰ¬м–ҙлЎң лҗң н•ңкөӯ кҙҖл Ё мұ…мқҖ нҳ„мһ¬ 15к¶Ңмқҙ м•Ҳ лҗңлӢӨ.

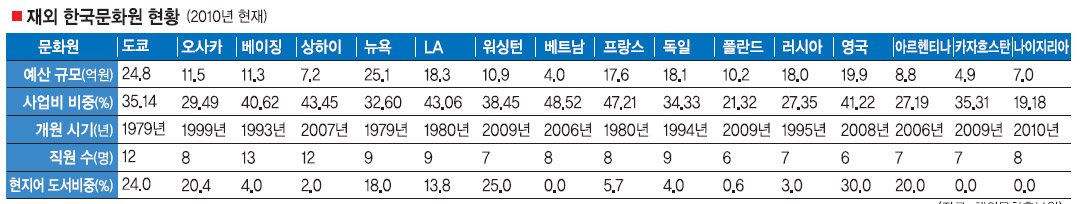

н•ҙмҷёл¬ёнҷ”нҷҚліҙмӣҗмқҙ мҳ¬н•ҙ мҙҲ л°ңк°„н•ң вҖҳмһ¬мҷё н•ңкөӯл¬ёнҷ”мӣҗ нҳ„нҷ©вҖҷм—җ л”°лҘҙл©ҙ н•ңкөӯл¬ёнҷ”мӣҗмқҖ м§ҖлӮңн•ҙк№Ңм§Җ м„ӨлҰҪлҗң 16кіімқ„ нҶөнӢҖм–ҙ нҳ„м§Җм–ҙ лҸ„м„ң 비мңЁмқҙ 10.7%м—җ л¶Ҳкіјн•ҳлӢӨ. к·ёлӮҳл§Ҳ 비мҳҒм–ҙк¶ҢмқҖ лҚ” м—ҙм•…н•ҳлӢӨ. мҳҒкөӯкіј лҜёкөӯм—җ мҶҢмһ¬н•ң л¬ёнҷ”мӣҗмқ„ м ңмҷён•ң 12кіі нҸүк· мқҖ 7.0%м—җ к·ём№ңлӢӨ. м—ӯмӮ¬м Ғ мҡ”мқёмңјлЎң лІҲм—ӯліёмқҙ мғҒлҢҖм ҒмңјлЎң л§ҺмқҖ мқјліёк№Ңм§Җ л№јл©ҙ 3.9%лЎң л–Ём–ҙ진лӢӨ. лІ нҠёлӮЁ, м№ҙмһҗнқҗмҠӨнғ„, лӮҳмқҙм§ҖлҰ¬м•„лҠ” м•„мҳҲ н•ң к¶ҢлҸ„ м—Ҷкі , нҸҙлһҖл“ңлҸ„ 0.6%лҝҗмқҙлӢӨ. мӢ¬м§Җм–ҙ көҗм—ӯлҹү 1мң„лҘј м°Ём§Җн•ҳлҠ” мӨ‘көӯ лІ мқҙ징과 мғҒн•ҳмқҙ н•ңкөӯл¬ёнҷ”мӣҗлҸ„ мӨ‘көӯм–ҙ лҸ„м„ң 비мӨ‘мқҖ к°Ғк°Ғ 4%мҷҖ 2%м—¬м„ң 충격мқ„ лҚ”н•ңлӢӨ.

н”„лһ‘мҠӨ мЈјмһ¬ мқјліёл¬ёнҷ”мӣҗмқҳ кІҪмҡ° м „мІҙ мқёл ҘмқҖ 30лӘ…мқҙ л„ҳкі мқҙ к°ҖмҡҙлҚ° 3분мқҳ1мқҙ нҳ„м§Җ мұ„мҡ©мқҙлӢӨ. л°ҳл©ҙ мқёк·јм—җ мң„м№ҳн•ң н•ңкөӯл¬ёнҷ”мӣҗмқҖ мӣҗмһҘ нҸ¬н•Ё 8лӘ…(нҳ„м§Җмқё 5лӘ…)л§ҢмңјлЎң мҡҙмҳҒлҗҳкі мһҲлӢӨ. мқјліёл¬ёнҷ”мӣҗ мӣҗмһҘмӢӨмқҖ м°Ҫл¬ё л„ҲлЁёлЎң м—җнҺ нғ‘мқҙ н•ңлҲҲм—җ ліҙмқҙм§Җл§Ң н•ңкөӯл¬ёнҷ”мӣҗмһҘмӢӨмқҖ м§Җн•ҳ 1мёөм—җ к·ёкІғлҸ„ л¬јкұҙмқҙ мһ”лң© мҢ“мқё ліөлҸ„ лҒқм—җ мң„м№ҳн•ҙ мһҲлӢӨлҠ” кІғлҸ„ көімқҙ 비көҗн•ҳмһҗл©ҙ м—„мІӯлӮң м°ЁмқҙмҳҖлӢӨ.

мқјліёкөӯм ңкөҗлҘҳкё°кёҲ н•ңкөӯ мӮ¬л¬ҙмҶҢ нҳјлӢӨ мҳӨмӮ¬л¬ҙ мҶҢмһҘмқҖ вҖңн•ңкөӯ мҶҢм„Өмқ„ мҷёкөӯм—җ мҶҢк°ңн•ҳл Өл©ҙ н•ҙмҷё н•ңкөӯл¬ён•ҷм „кіөмһҗмҷҖ мўӢмқҖ лІҲм—ӯмһҗк°Җ н•„мҡ”н•ҳлӢӨ.вҖқл©ҙм„ң вҖңмЎ°кёүмҰқмқ„ лІ„л Өм•ј н•ңлӢӨ.вҖқкі мЎ°м–ён–ҲлӢӨ. к·ёлҠ” вҖңн•ңкөӯмқҳ мһҘм җмқҖ ліҖнҷ”м—җ м—ӯлҸҷм ҒмңјлЎң лҢҖмқ‘н•ңлӢӨлҠ” м җмқҙлӮҳ л•ҢлЎ (м •мұ…лҸ„) м„ңл‘ҳлҹ¬ л°”кҫёл Ө н•ҳлӢӨ ліҙлӢҲ л¬ёнҷ” мҷёкөҗк°Җ кҪғн”јкё° м „м—җ м§ҖлҠ” кІҪмҡ°к°Җ л§ҺлӢӨ.вҖқкі кј¬м§‘м—ҲлӢӨ.

2011-08-09 16л©ҙ

Copyright в“’ м„ңмҡёмӢ л¬ё All rights reserved. л¬ҙлӢЁ м „мһ¬-мһ¬л°°нҸ¬, AI н•ҷмҠө л°Ҹ нҷңмҡ© кёҲм§Җ